„Im Cluster Harmon-E werden Services für uni- und bidirektionales Laden entwickelt, um Energiekosten für die Kunden einzusparen und die Energiewende zu unterstützten.“

Leiter Charging Services, Mercedes Benz AG

Abschlussbroschüre veröffentlicht

Die Harmon-E Broschüre ist da! Die Broschüre stellt einen Überblick über die Arbeiten im Teilprojekt dar. Es werden die drei Feldtest und das Labor zum bidirektionalen Laden im Detail beschrieben, technische Aufbauten und Systeme illustriert und wichtigsten Erkenntnisse für relevante Stakeholder abgeleitet. Die Harmon-E Broschüre richtet sich sowohl an Fachexper:innen und Personen aus Energiewirtschaft, Automobilindustrie und Politik als auch an die interessierte Öffentlichkeit.

Zum Download

englische FassungIn Harmon-E bestimmen vier übergeordnete Ziele die Zusammenarbeit

Zielkonflikt zwischen Wirtschaftlichkeit und Netz- sowie Systemdienlichkeit adressieren und Lösungsvorschläge entwickeln

Unterschiedliche Use Cases mit technisch ausgereiften Lösungen im Pilotbetrieb sowie bidirektionales Laden im Labor erproben

Standardisierte und sichere Prozesskette aufbauen, um möglichst viel Flexibilitätspotenzial zu nutzen bei maximaler Kundenzufriedenheit

Unterschiede der Prozessketten Eigenheim und Arbeitsplatz/ Gewerbe/ Mehrfamilienhaus analysieren

Feldversuche

- Feldversuch bei 19 Privatkund:innen

- Feldversuch bei Neubau mit Wärmepumpe

- Feldversuch am Arbeitsplatz/ Industriebetrieb

Darüber hinaus werden in einer Laborumgebung die Use Cases nicht nur unidirektional, sondern auch bidirektional erprobt.

Feldversuch bei 19 Privatpersonen

Der Feldversuch findet im Nordwesten Deutschlands im Netzgebiet der EWE NETZ, konkret im Raum Oldenburg/Rastede, statt. Für den Feldversuch wurden typische Ortsnetzbereiche identifiziert, in denen der markt- und netzseitige Durchgriff bis zum Elektrofahrzeug erprobt werden soll. Bei der Auswahl der Ortsnetzgebiete haben Kriterien, wie “Durchdringung von Elektrofahrzeugen” oder “Qualität Mobilfunkempfang” eine wichtige Rolle gespielt. In den ausgewählten Ortsnetzgebieten konnten insgesamt 19 Feldtestproband:innen akquiriert werden, bei denen verschiedene unIT-e² Use-Cases konkret erprobt werden. Die Feldtestproband:innen wurden im ersten Quartal 2023 angeschlossen, seit April 2023 laufen die ersten Use Cases.

An einem neu gebauten Einfamilienhaus in der Nähe von Bremen werden die Use Cases des Clusters in Verbindung mit Komponenten der Firma Viessmann getestet. Das Einfamilienhaus ist ausgestattet mit einer Viessmann Wärmepumpe, auf welcher das Viessmann Energiemanagementsystem läuft, einem Viessmann Stromspeicher inklusive Photovoltaikanlage, einer 11 kW Kostal AC Wallbox, einem Mercedes Elektroauto sowie einem intelligenten Messsystem von PPC. Die Kommunikation zwischen den Komponenten in der Liegenschaft erfolgt mittels EEBUS.

Feldversuch bei Industriebetrieb Wernsing Feinkost

Mit der Firma Wernsing Feinkost konnte zudem ein Partner für die Umsetzung eines Feldversuchs am Arbeitsplatz gewonnen werden. Am Wernsing Hauptstandort bei Essen (Oldenburg) werden im laufenden Betrieb die Vorteile von Peak Shaving, netzdienlichem Laden, sowie markt- (und netz)dienlichem Laden untersucht und auch die Kombination der Use Cases erprobt. Für den Feldversuch wurden von Mercedes Benz zehn vollelektrische Fahrzeuge zur Verfügung gestellt, die von Wernsing Mitarbeiter:innen als Dienstwägen genutzt und vornehmlich am Standort geladen werden. The Mobility House stellte die entsprechende Ladeinfrastruktur für den Standort zur Verfügung sowie das intelligente Lade- und Energiemanagement ChargePilot, mithilfe dessen die Use Cases umgesetzt werden. Beim Feldversuchsaufbau kommt darüber hinaus ein intelligentes Messsystem von PPC zum Einsatz.

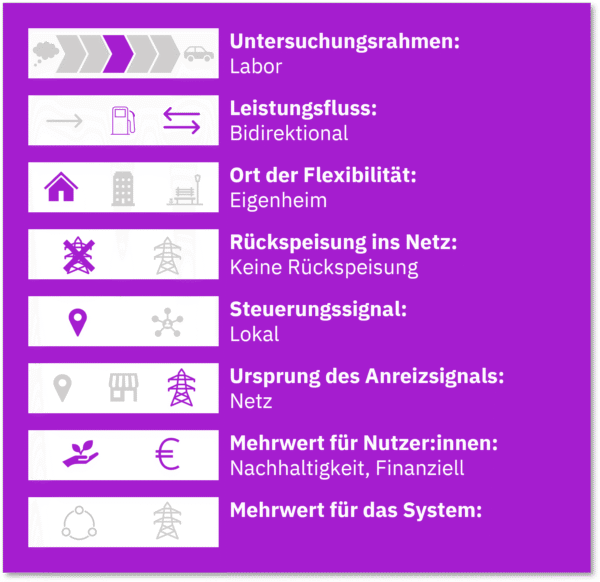

Bidirektionales Laden in Laborumgebung

Die Tests zum bidirektionalen Laden im Cluster Harmon-E finden bei Mercedes Benz an den Standorten in Untertürkheim und Sindelfingen statt und sind von Mitte Q4/2023 bis voraussichtlich Ende Q2/2024 geplant. In der Laborumgebung in Sindelfingen werden bereits erste Kommunikationstests durchgeführt, wobei sich die Laborumgebung in Untertürkheim momentan noch in der Planungs- und Installationsphase befindet. Beide Labore wurden speziell nach den Bedürfnissen und Erforderlichkeiten des Forschungsprojektes konzipiert.

Fokus aller Cluster in unIT-e² ist die reale Erprobung im Feld

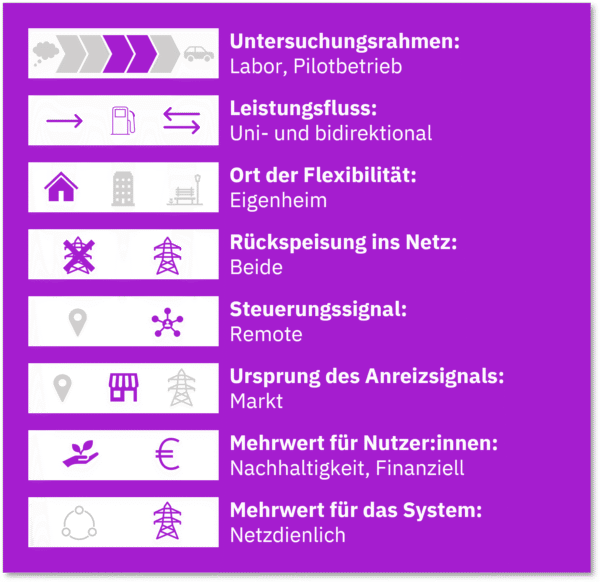

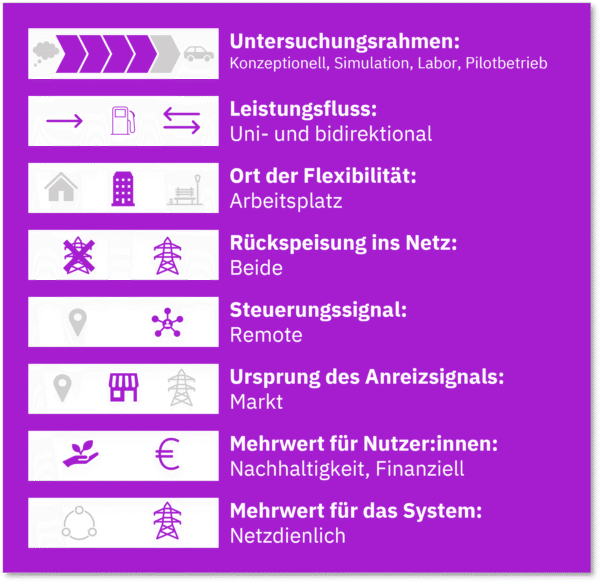

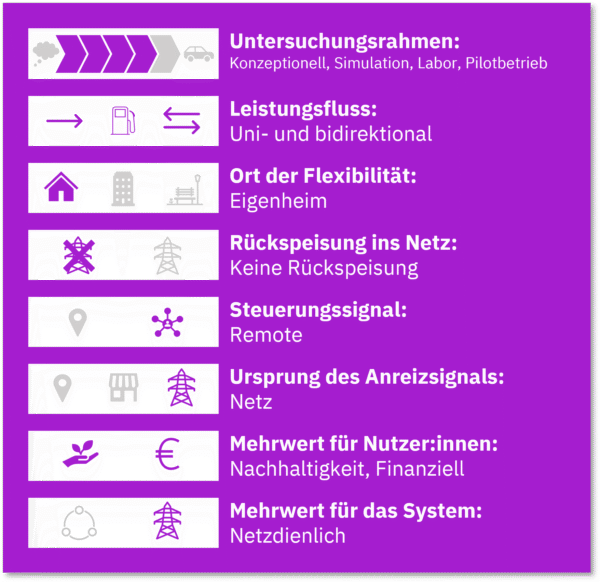

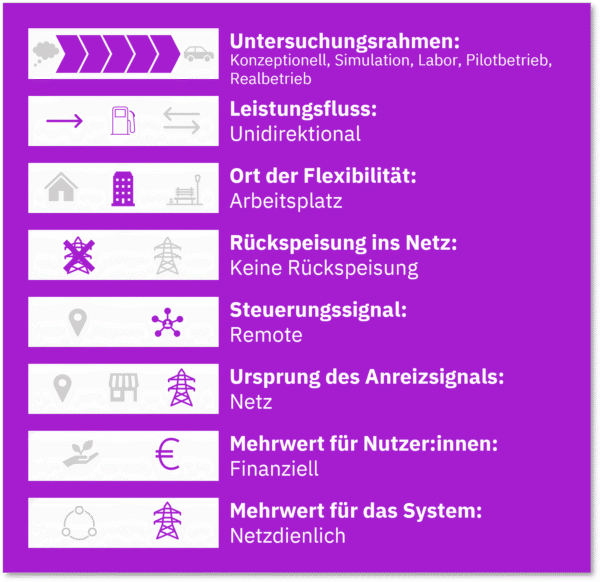

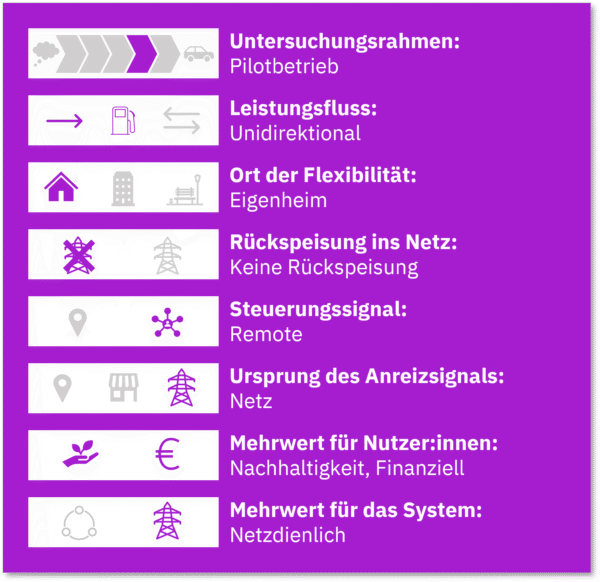

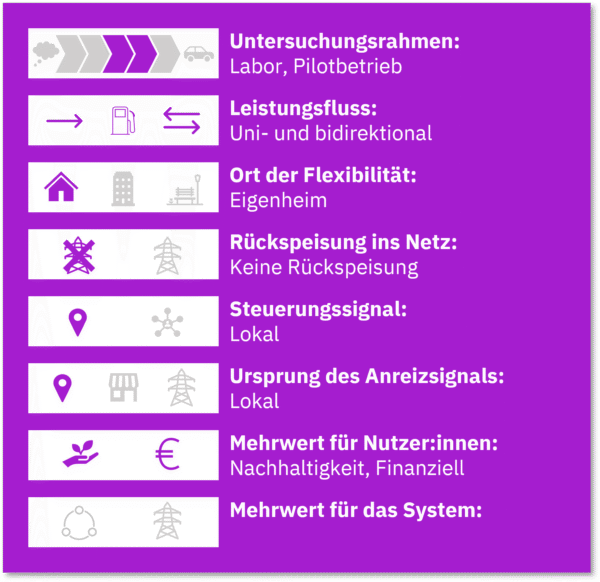

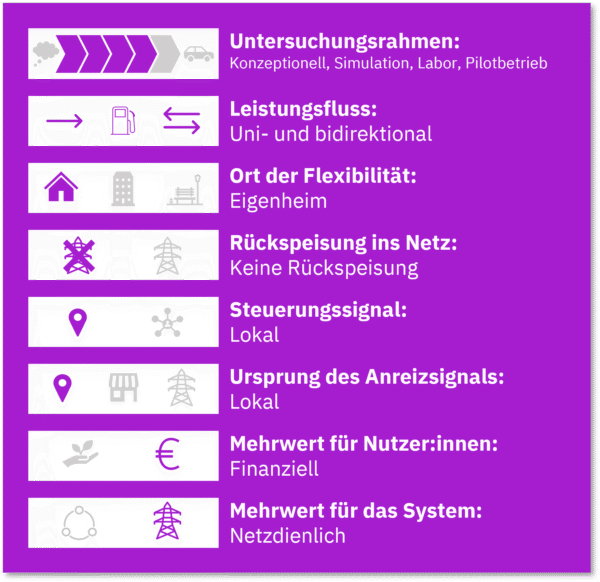

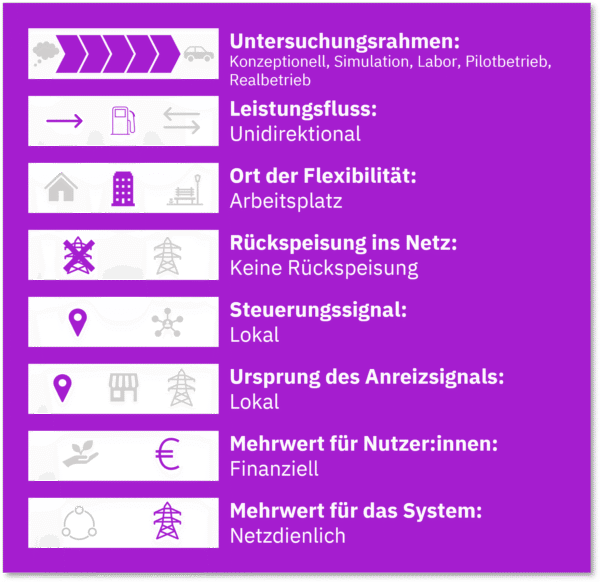

Die im Cluster erarbeiteten Use Cases werden im weiteren Verlauf des Projekts im Rahmen von Simulationen, Labor- und Feldtests untersucht. Nachfolgende Darstellung gibt einen Überblick zur Umsetzung der jeweiligen Use Cases.

Markt- (& netz-) dienliche Flexibilität (EFH)

- Der Anschlussnehmer (hier = Nutzer) schließt einen (Flex-) Stromliefervertrag mit dem Energielieferanten (=Aggregator) und schließt einen „Steuerbare Verbrauchseinrichtungen“ (§14a EnWG) Vertrag mit dem Verteilnetzbetreiber (VNB)

- Der Aggregator meldet den Flex-Tarif dem VNB und übermittelt die Preissignale aus den Märkten über den MSB dem Anschlussnehmer

- Der Anschlussnehmer optimiert basierend auf den Preissignalen seine zur Verfügung stehende Flexibilität, wodurch er seine Strombezugskosten verringern kann. Die Messwerte hierfür werden via TAF 7 an den MSB und von dort aus an den Aggregator weitergeleitet

- Im Falle eines akuten Engpasses wird der Fahrplan durch ein Schaltsignal zur Lastreduktion durch den VNB übersteuert. Für die Nachweiserbringung werden die Messwerte mittels TAF 10 an den MSB und von dort aus zum VNB übertragen

Markt- (& netz-) dienliche Flexibilität (Arbeitsplatz / MFH)

- Arbeitsplatz: Der Anschlussnehmer schließt einen (Flex-) Stromliefervertrag mit dem Energielieferanten (=Aggregator)

- MFH: Die Fahrzeugnutzer d. Hausgemeinschaft schließen einen (Flex-) Stromliefervertrag mit dem Energielieferanten (=Aggregator)

- Spotmarktpreise werden verwendet, um die Ladestrategie zu optimieren

- Die Flexibilität kann nur unter der Randbedingung, dass dadurch kein Netzengpass entsteht abgerufen werden (durch Netzausbau oder Steuerung durch VNB)

- Im Falle eines Engpasses werden die Sollwertvorgaben für eine Lastreduktion bei der Erstellung des marktoptimierten Fahrplans berücksichtigt

- Randbedingung: EVSEs werden über einen Zählpunkt versorgt

- MFH: Fahrzeugnutzer werden verbrauchsscharf abgerechnet

- Ausgeschlossen MFH: Keine unterschiedliche Stromlieferverträge

- Netzdienlich nur wenn Anschlussnehmer über iMSys verfügt (kein RLM)

Regulatorisch-definierte netzdienliche Flexibilität (EFH)

- Der Anschlussnehmer erlaubt die Steuerung seiner Flexibilität (EV, WP, …) durch den VNB (gemäß §14a EnWG) und erkennt die technischen Anforderungen gemäß TAB an

- Der VNB rechnet für diesen Anschlussnehmer verminderte Netzentgelte über den Energielieferanten ab (sofern gewünscht)

- Der Energielieferant bietet dem Anschlussnehmer einen vergünstigten Energievertrag an

- Der VNB führt eine Netzzustandsüberwachung durch, erkennt einen Engpass (I oder U) und führt kurative Leistungsanpassungen (Limit auf gesamte Flexibilität der Kundenanlage) durch

- Bei mehreren Flexibilitäten liegt die Steuerungshoheit beim Anschlussnehmer über ein (H)EMS

- Die vorgegebene Leistungsanpassung wird anhand der Messdaten validiert

- Der Energielieferant erhält ebenfalls eine Information der kurative Leistungsanpassung (Begrenzung über Plim)

Regulatorisch-definierte netzdienliche Flexibilität (Arbeitsplatz / MFH)

- Der Anschlussnehmer (= Hausverwaltung oder Hauseigentümergemeinschaft bzw. Gewerbe) erlaubt die Steuerung seiner Flexibilität (EV, WP …) durch den VNB (gemäß §14a EnWG) und erkennt die technischen Anforderungen gemäß TAB an

- Der VNB berechnet für diesen Anschlussnehmer verminderte Netzentgelte mit dem Energielieferanten ab (sofern gewünscht)

- Der Energielieferant bietet dem Anschlussnehmer einen vergünstigten Energievertrag an

- Der VNB führt eine Netzzustandsüberwachung durch, erkennt einen Engpass (I oder U) und führt kurative Leistungsanpassung (Limit auf gesamte Flexibilität der Kundenanlage) durch

- Bei mehreren Flexibilitäten obliegt die Priorisierung dem Anschlussnehmer bzw. dem CPO

- Die vorgegebene Leistungsanpassung wird anhand der Messdaten validiert

- Der Energielieferant erhält ebenfalls eine Information der kurative Leistungsanpassung (Begrenzung über Plim)

- Schwierigkeit MFH mit mehreren Anschlussnutzer bei einem Netzübergabepunkt

- Daher Prämisse: Nur ein Zähler für die Ladeinfrastruktur, die von einem CPO gemanagt wird

- Am Arbeitsplatz gilt: Arbeitgeber stellt Infrastruktur keine individuelle Vereinbarung mit jedem Ladenden notwendig

Systemdienstleistungen (Redispatch)

- Dezentrale Flexibilitätspotenziale, die nicht von Redispatch 2.0 erfasst werden, sollen für das Engpassmanagement (vorzugsweise präventiv) nutzbar gemacht werden (Erzeuger, Speicher < 100 kW & Verbraucher)

- Bereitstellung von Redispatch-Dienstleistungen durch Anpassung des Wirkleistungsbezugs aus bzw. der Wirkleistungseinspeisung in das öffentliche Netz

- Prozesse zur technischen Anbindung an bestehende Systeme und Mechanismen zur Koordination zwischen den Netzbetreibern (z.B. Netztopologie / Sensitivität) werden entwickelt

- Regulatorische und rechtliche Umsetzbarkeit wird bewertet und ggf. notwendige Weiterentwicklung des regulatorischen Rahmens identifiziert

PV-Eigenverbrauchsoptimierung (EFH)

- Der Anschlussnehmer verfügt über eine Photovoltaik-Anlage (PV), die während des Tages eine variierende elektrische Leistung liefert

- Prämisse: Die PV-Einspeisevergütung (EEG) ist kleiner als die Strombezugskosten

- Durch den optimierten Einsatz von Flexibilitäten am Netzanschluss wird die Nutzung des eigenerzeugten PV-Stroms (Eigenverbrauchsrate) und somit der Autarkiegrad maximiert

- Zur Optimierung kommen Forecasts der PV-Erzeugung, des Ladeverhaltens sowie des Nutzerverhaltens, und eventuelle Daten weiterer Flexibilitäten zum Einsatz

- Ziel der Optimierung: Nulllastregelung am Netzanschlusspunkt

Peak-Shaving (EFH)

- Der Anschlussnehmer schließt mit dem Energielieferanten einen variablen Stromtarif ab, der auf einem Leistungspreis (ähnlich zur RLM-Messung) oder auf einer Unterteilung in unbedingte und bedingte Anschlussleistung basiert

Der Anschlussnehmer lässt sein Energiemanagement (HEMS) das Lademanagement übernehmen - Durch vorhersagebasiert gesteuertes Laden des Fahrzeugs ermöglicht das HEMS dem Anschlussnehmer eine Lastverschiebung in Spitzenlastzeiten, um die max. Anschlusskapazität nicht zu überschreiten

- Dadurch ist der Anschlussnehmer in der Lage seinen Leistungsbasierten Stromtarif zu optimieren indem er durch geringere vereinbarte max. Anschlussleistung die Kosten reduziert

- Bidirektionaler Fall: Die Ladeintensität wird im Falle hoher Bezugslast (gemessen am vertraglich vereinbarten Grenzwert für die Netzanschlussleistung) gedrosselt. Gleichzeitig kann das Fahrzeug den Haushaltsstromverbrauch stützen (V2H) und Netzbezug vermeiden

Peak-Shaving (Arbeitsplatz / MFH)

- Der Anschlussnehmer beauftragt den CPO, das Lademanagement an seinem (Unternehmens-)Standort zu übernehmen

- Durch das gesteuerte Laden der unidirektionalen Fahrzeuge ermöglicht der CPO dem Anschlussnutzer:

- eine erhöhte genehmigte installierte Ladeleistung zu realisieren

- seinen Leistungsbezug zu vergleichmäßigen

- seine Leistungsspitze zu reduzieren

- eine erhöhte genehmigte installierte Ladeleistung zu realisieren

Notstromversorgung

- Das Fahrzeug wird im Falle einer Versorgungsunterbrechung als Energiequelle für die (Not‐)Stromversorgung eines Inselnetzes genutzt

- Es tritt eines der folgenden Szenarien ein:

- Blackout-Szenario: Hierbei wird die Sicherung manuell umgeschaltet. Das bidirektionale Fahrzeug versorgt anschließend das Haus mit Strom aus der Batterie. Sobald das Netz wieder funktionsfähig ist, wird manuell die Sicherung umgeschaltet.

- Automatische Erkennung (z.B. Frequenzeinbruch): Der Anschluss trennt sich automatisch vom Netz und das bidirektionale Fahrzeug versorgt anschließend das Haus mit Strom aus der Batterie. Sobald das Netz wieder funktionsfähig ist, wird der Anschluss automatisch gekoppelt

- Blackout-Szenario: Hierbei wird die Sicherung manuell umgeschaltet. Das bidirektionale Fahrzeug versorgt anschließend das Haus mit Strom aus der Batterie. Sobald das Netz wieder funktionsfähig ist, wird manuell die Sicherung umgeschaltet.

- Hieraus ergeben sich drei verschiedene Ausbaustufen:

- Level 1: Notstromversorgung über Verbraucheranschluss direkt an der Wallbox

- Level 2: Notstromversorgung des Haushalts, Netztrennung & Aktivierung manuell (Szenario 1)

- Level 3: Notstromversorgung des Haushalts, Netztrennung & Aktivierung vollautomatisch (Szenario 2)

- Level 1: Notstromversorgung über Verbraucheranschluss direkt an der Wallbox

- Regulatorik: Grundlage ist die VDN –Richtlinie zu Notstromaggregaten

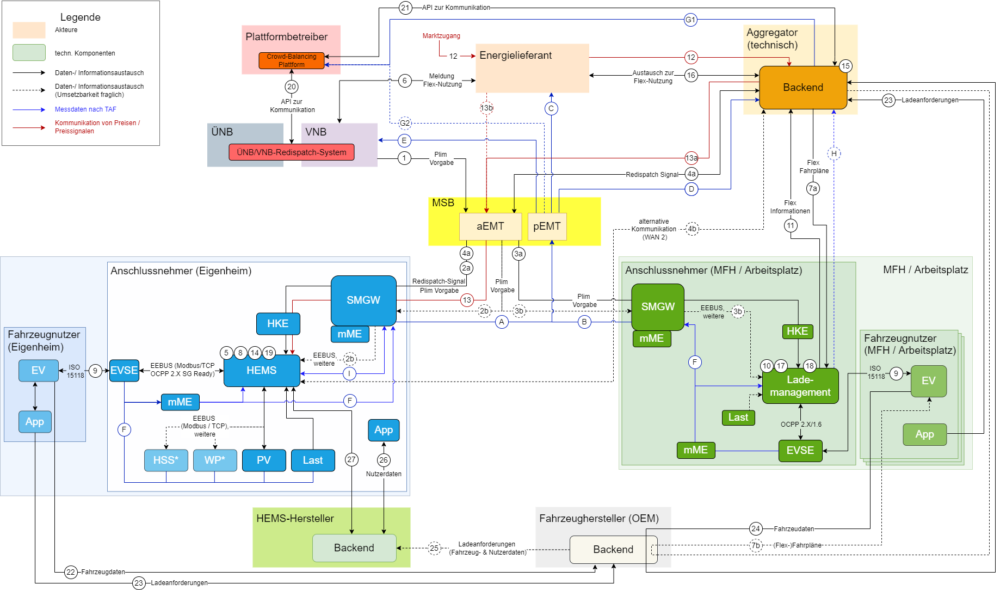

Die Systemarchitektur wurde in enger Zusammenarbeit aller beteiligten Partner ausgestaltet

Veröffentlichungen

Beyond the Road – Finaler Ergebnisbericht des Projekts unIT-e²

Partner: FfE | Teilprojekt: harmon-e, heav-e, sun-e, cit-e-life, Grid, ForschungVeröffentlichung: 2025/02 | E²Link: unit-e2.de/134038

Harmon-E Summary Report - Sustainable Charging and Discharging of Electric Vehicles

Partner: FfE, EWE Netz, Kostal Industrie Elektrik GmbH & Co. KG, The Mobility House GmbH, Viessmann Climate Solutions SE, Universität Passau, Mercedes-Benz AG, EEBUS Initiative e.V., EWE Go, PPC AG, Fraunhofer SIT, Tennet TSO GmbH | Teilprojekt: harmon-e | Schlagwörter: Smart charging, bidirectional charging, V2G, field trials, findings, grid-friendly chargingVeröffentlichung: 2025/01 | E²Link: unit-e2.de/133593

Harmonisierte Systemarchitektur zur Sicherstellung der Interoperabilität im Energiesystem der Zukunft

Ergebnisse der AG Systemarchitektur

Partner: FfE, EEBUS Initiative e.V. | Teilprojekt: harmon-e, heav-e, sun-e, cit-e-life | Schlagwörter: Interoperabilität, SystemarchitekturVeröffentlichung: 2024/12 | E²Link: unit-e2.de/132129

Harmon-E Abschlussbroschüre - Zukunftsfähiges Laden und Entladen von Elektrofahrzeugen

Partner: FfE, EWE Netz, Kostal Industrie Elektrik GmbH & Co. KG, The Mobility House GmbH, Viessmann Climate Solutions SE, Universität Passau, Mercedes-Benz AG, EEBUS Initiative e.V., EWE Go, PPC AG, Fraunhofer SIT, Tennet TSO GmbH | Teilprojekt: harmon-e | Schlagwörter: intelligentes Laden, Bidirektionales Laden, Feldtests, Erkenntnisse, Netzdienliches LadenVeröffentlichung: 2024/11 | E²Link: unit-e2.de/133585

Interoperabilität im Energiesystem der Zukunft - Erkenntnisse aus dem unIT-e² Plugfest

Partner: FfE, Viessmann Climate Solutions SE, EEBUS Initiative e.V., PPC AG | Teilprojekt: harmon-eVeröffentlichung: 2024/06 | E²Link: unit-e2.de/129276

Umsetzung der Leistungslimitierung (§ 14a EnWG) über EEBus LPC und Smart Charging über EEBus CEVC in Verbindung mit ISO 15118-2 und -20 - Herausforderungen und Handlungsempfehlungen aus dem unIT-e² Plugfest

Partner: FfE, EEBUS Initiative e.V., Viessmann Climate Solutions SE, PPC AG, Kostal Industrie Elektrik GmbH & Co. KG, Mercedes-Benz AG | Teilprojekt: harmon-eVeröffentlichung: 2024/06 | E²Link: unit-e2.de/129278

Netzintegration Elektromobilität: Was fehlt zur großflächigen Umsetzung von intelligentem und bidirektionalem Laden?

Partner: FfE, EWE Netz, PPC AG, Viessmann Climate Solutions SE, The Mobility House GmbH, EEBUS Initiative e.V., Mercedes-Benz AG | Teilprojekt: harmon-e | Schlagwörter: NetzintegrationVeröffentlichung: 2024/02 | E²Link: unit-e2.de/128542

unIT-e² Praxisbericht – Einblick in die Umsetzung

Partner: FfE | Teilprojekt: harmon-e, heav-e, sun-e, cit-e-life, Grid, ForschungVeröffentlichung: 2023/12 | E²Link: unit-e2.de/134049

From Electromobility Use Cases to an Interactive System Architecture: the Harmon-E SysArc in the unIT-e² Project

Poster-Vorstellung auf dem ETG-Kongress 2023, Kassel.

Partner: FfE | Teilprojekt: harmon-eVeröffentlichung: 2023/05 | E²Link: unit-e2.de/127980

unIT-e² Baustellenbericht: Herausforderungen für die Mobilisierung der digitalen Energiewende

1. Baustellenbericht aus dem Konsortium

Partner: FfE, Bayernwerk Netz GmbH, EEBUS Initiative e.V., EWE Netz, Flavia IT Management GmbH, PPC AG, Schneider Electric, Stiftung Umweltenergierecht, Stadtwerke München, Tennet TSO GmbH, The Mobility House GmbH, Universität Kassel, Universität Passau, BMW Group | Teilprojekt: harmon-e, heav-e, sun-e, cit-e-life, Grid, Forschung | Schlagwörter: Baustellenbericht, HerausforderungenVeröffentlichung: 2023/03 | E²Link: unit-e2.de/126543

Die Systemarchitektur zur Use Case Visualisierung - Ein Vergleich zwischen digitalen Plattformen und intelligenter Elektromobilität

Title in full length: The System Architecture for Use Case Visualization - A Comparison between Digital Platforms and Intelligent Electromobility (German: Die Systemarchitektur zur Use Case Visualisierung - Ein Vergleich zwischen digitalen Plattformen und intelligenter Elektromobilität) Poster presentation at the IEWT 2023 in Vienna

Partner: FfE | Teilprojekt: harmon-e, Forschung | Schlagwörter: Use Cases, VisualisierungVeröffentlichung: 2023/03 | E²Link: unit-e2.de/125662

Netzdienliches Laden von Elektrofahrzeugen - Konzepte aus dem Projekt unIT-e²

Concept paper on the consultation process on §14a EnWG of the Federal Network Agency

Teilprojekt: harmon-e, heav-e, sun-e, cit-e-life | Schlagwörter: Regulatorik, Netzdienliches LadenVeröffentlichung: 2023/01 | E²Link: unit-e2.de/123808

Local Power Grids at Risk – An Experimental and Simulation-based Analysis of Attacks on Vehicle-To-Grid Communication

ACSAC '22: Proceedings of the 38th Annual Computer Security Applications ConferenceDecember 2022

Partner: Fraunhofer SIT | Teilprojekt: harmon-e | Schlagwörter: NetzeVeröffentlichung: 2022/12 | DOI: rg/doi/10.1145/3564625.3568136 | E²Link: unit-e2.de/123542

Ansprechpartner:in

Ansprechpartner:in

Aktuelles aus dem Cluster

Harmon-E Ergebnisbroschüre online

Die Harmon-E Broschüre ist online! In der Broschüre stellt das Cluster Harmon-E seine Tätigkeiten…

Harmon-E Abschlussevent in Stuttgart bei Mercedes-Benz

Nach nun fast 3,5 Jahren intensiver Arbeit und innovativer Feldtests kam das Cluster Harmon-E zu…

Netzintegration Elektromobilität – Erkenntnisse aus dem Cluster Harmon-E

Im Cluster Harmon-E steht die Netzintegration der Elektromobilität im Fokus. In unserer neuesten…

Meistern von Reallaboren: erfolgreiches Kundenevent im Cluster Harmon-E

Heute hatten wir beim Kundenevent in Oldenburg die Möglichkeit, die Kunst der effektiven…